在如今幾乎已被證實為鬧劇一場的所謂勞保危機當中,這股對稱美學作用在勞工對軍公教的妒恨心態上,更多大眾在過去一年裡投入並關注了這項公共政策,卻沒能將政策方向推往更好的社會保障制度,遺留下來的結果最終只是將新進軍公教人員的社會保障改惡;在過去有關通姦除罪的討論中,追求平等的動力在部分婦團內部醞釀,發展出既然女人通姦會被嚴懲所以男人也該被嚴懲的聲浪,結果是造成不分性別的所有人都被剝奪情慾發展的空間;性工作的問題約莫如是,對《社維法》只罰娼(女)不罰嫖(男)的批判,表面平等的呼聲遮蔽了對整體社會管制緊縮的檢討,最終只取得娼嫖皆罰的「成果」。

這樣子的對稱美學以及相應的平等口號,在各個領域中都無法避免頭痛醫頭腳痛醫腳、見樹不見林的毛病。26日美國聯邦最高法院宣告婚姻保護法(DOMA)及加州Prop.8違憲失效的裁決,似乎已經跨海引發台灣同性戀社群廣泛地表以興奮之情,四處瀰漫著「何時能輪到台灣」的期待情感,然而,真要進一步評估,恐怕同時得要思考究竟如何能避免上述的對稱美學及平等口號,再度以諸如「異性戀能結婚、同性戀也要」的形式,在運動中起到主導作用。

婚姻平等運動作為嗎啡

今年(2013)4月,美國聯邦最高法院在上述案件的審理過程中,我曾翻譯Scot Nakagawa的〈同性婚姻是公民權,但不能作為挑戰結構的戰略〉,他從婚姻作為一種基督宗教的價值觀與原型出發,認為同性婚姻的開放根本無助於挑戰此一原型的結構及其衍生的各種繁雜效應,而只是孤立出特定身分,將它從歧視、壓迫的清單上劃掉(而非挑戰這清單本身)。因此,單偶同性戀未來更要像是「正常的人」了,他們循規蹈矩、建立家庭、傳宗接代(領養)、乖乖繳稅,藉此才能交換得與單偶異性戀共享婚姻及其帶來的特權。

「我們」不應遭受歧視,因為「我們」和「你們」都是一樣的,而同那些和偏見與歧視聯繫在一起的「他們」是不一樣的。

Scot在文中用上面這句話,標定了美國部分同性戀運動與移民運動的論述策略,它們不再根本地挑戰社會階層劃分,而只是希望躋身上層、共享資源,成為那個「我們」的一部分,而不再是(被歧視的)「他們」。

這種狀況在台灣並不陌生,同性戀社群中主張乾淨化、正常化的聲浪從未間斷,每逢同志遊行前後,總有各式以同性戀角色位置出發,要求遊行不要出現性工作者、伴裝者的主張,甚至像同志諮詢熱線等主要的同志團體也經常遭受「太過招搖(如打扮太妖嬌、赤身或者標語太露骨等)」的批評──「我們」和「他們」是不一樣的──這些希望社群乾淨、正常、主流化的社群聲音,往往也正是同性婚姻最穩固堅定的群眾基礎。

對稱美學的主要特色在於避談深層結構因素,而平等則經常成了緩解壓迫及剝削的嗎啡。勞工的日子事實上還是一樣苦,然而一旦軍公教給拉了下來,好像就能感到舒服些;同性戀如若異性戀般被允許通過婚姻組成家庭,後續效應除Scot所指出的,強化鞏固既有婚應體制的特權與不公,加深對被婚姻排除在外、不(能)婚的各種人等的壓迫外;作為嗎啡,它恐怕更是再度轉移了人們對於社會保障制度闕如的注意力。

婚姻及家庭價值,向來是整體性社會保障制度建立的絆腳石,台灣從戰後至今的殘補式(residual)社福性質,大抵立基於仰賴家庭的各種龐大功能,1992年,時任行政院長郝柏村就直接在施政報告上提到「我們的社會福利制度,必須建立在國民勤儉與家庭的孝道之上,使社會福利勿影響勤儉與孝道的傳統美德」,正是在這樣的「國情」之下,社會福利必須讓道給家庭價值、傳統美德,各種幼兒、年老、臥病、殘疾的照護需求,持續由家庭(特別是其中的女人)取代國家擔負起責任,社福只保持最低限度對於失能者的保障,並以不取代家庭功能為前提。施寄青在郝柏村發表上述談話的隔年出版了《婚姻終結者》一書,當中便曾指出婚姻家庭對社會保障制度的阻礙,並諷刺道「傳統婚姻制度的作用除了傳宗接代以外,更是一種變相的社會保險制度」。

婚姻家庭與社福的互斥,並不僅只及於台灣本地,在美國的運動討論當中同樣浮上檯面,作者Anders於DOMA與Prop.8裁決出爐的當天,在一篇題為"Why I Oppose Marriage Equality"的文章中寫道:

The marriage equality movement, like the institution of marriage itself, is a major distraction from the fact that our government refuses to sustain social services and public benefits in the first place...

婚姻平等運動就像是婚姻制度本身那樣,轉移了我們對於政府拒絕承擔社會福利及公共資源縮減等焦點的關注;婚姻與家庭不僅是嗎啡,也是改革的阻力。現在,離婚率高升、衛道者不時高喊「家庭倫常」崩解,顯示不少異性戀藥癮退了的跡象,開始讓結構有著部分鬆動的可能,這時候,同性戀──一群過去不被允許施打嗎啡的族群──卻急著排起了「追求平等」扎針注射的隊伍,這便是如今我們所見到的的景況。

解放或者幻象

|

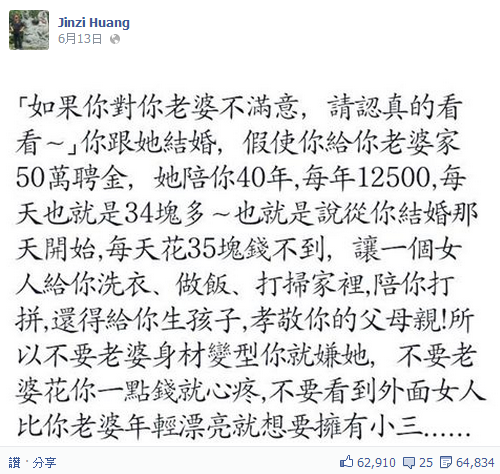

| (圖片來源:Jinzi Huang) |

前陣子,一張圖片在網路上流傳並獲得許多網友共鳴,內容是強調婚姻中的女人是如何以低廉的價格從事各項清潔打掃、生孩子帶孩子等家務勞動,並告誡男人因此該要珍惜其婚配女性。對於這張圖片,有些人從性別的角度予以批判,意思是說,家務勞動不能只由女人來做而也該由男人來做,圖片因此是維持了父權的觀點。但我卻認為,這張圖片意外地呈現了當前資本主義體制底下婚姻家庭所扮演的重要功能,重點應該是,家務勞動何以如此廉價呢?

我們不妨這樣理解,當前資本主義體制的維持,本是透過資本家持續剝削受僱勞工的勞動剩餘,而僅僅負擔勞工的「最低生活所需」,但這個「最低生活所需」之計算,卻不曾計入合理的家務勞動力的支出,換言之,被嚴重低估的廉價(無償)家務勞動力,其實被當成是體制鞏固的前提:資本家每僱請一名(男)工人,預設的就是會有另一個(女)人無償幫他打理家務、維持勞工自身與新生的勞動力再生產。因此,資本家除剝削所聘僱勞工個人的勞動力外,也還剝削其配偶的家務勞動力。

在布爾喬亞成員眼中,妻子只不過是種生產工具罷了。 ──《共產黨宣言》

國家法律所保障的制度性的婚姻,以及單偶浪漫愛的穩固意識型態,確保了大批這樣子(自願)投入無償家務勞動的(女)人,進入家庭支撐起體制的維持。從這裡我們便也不難理解,為何許多企業都願意給予已婚者相對於未婚者更好的待遇(或更好晉升的潛在邏輯),這種對於已婚者的佳惠,有些人覺得是體貼(因為已婚者確實可能有較高的生活必須);有些人批評為歧視(對單身者不利),但背後真正反映的,其實是資本家清楚知道工人進入婚姻有助於使他成為一個「更好利用的工人」,所以才會提供種種誘因。

更根本地來看,當代婚姻家庭向來都是資本主義存續的一個環節,扮演著財產積累與繼承的單位:

...現代的家庭,布爾喬亞的家庭奠基於何種基礎呢?是建立在資本、建立在私人所得上的。此類家庭唯有在布爾喬亞中才得以充分發展而存在... ──《共產黨宣言》

這也解釋了同性戀因為無法透過婚姻組成家庭(無法繼承財產)之不平等的來源。婚姻家庭與私有財產制的內在聯繫,註定了對公共性的追求必須要同時解構婚姻家庭。

然而,如果說部分傳統左派認為情感、意識型態與社會制度是被經濟結構所決定,因此革命的路徑必須是改變經濟結構、破除私有財產制之後,才可能帶來上層社會制度的動搖;與之相反地,當代更多酷兒的日常抗爭,其實正是要凸顯情感以及意識型態,與經濟結構之間事實上是相互決定的過程。換言之,不是在經濟領域中鬥倒了私有財產制與資本主義生產方式,家庭就會自然變革;因為後者正是前者之所以穩固的決定因素──那些被轉譯為浪漫與感動,兩人廝守終身、白頭偕老、長輩為後代留下田地祖產等等,經年累月為自然化的濃厚情感,往往是最厲害且難以抗拒的意識型態武器。當婚姻家庭同時濃縮了性/別與階級的宰制關係,這樣子的一種雙重性質本身也就是性/別解放與階級解放運動相互接合(articulate)的物質基礎,也正因為如此,酷兒的不婚、拒婚,總是具有高度政治性與批判蘊含的。

或許對於婚姻平等論者而言,開放同性婚姻,在既有的男─女單偶婚姻家庭外,多開放男─男、女─女的婚姻家庭,即便只是意味著整體無償家務勞動力的擴充,國家鞏固婚姻合法性的前提不變,單偶浪漫愛的意義與價值也不被挑戰,只要是促成了同性戀與異性戀的相對平等,那都算得上是一了心願。

然而,平等論者又經常要以這樣子的對稱美學進一步混淆人們的雙眼,他們會說,婚姻或許無法解決同性戀的所有問題,但至少可以解決一部分,所以同性婚姻與性/別的根本解放其實是在同一條道路上的不同階段。因此我必須要說,不是的,這兩者事實上不只是不同階段,而更是位於不同道路與不同方向上。我試著提醒的是,單單只從表面上平等的角度出發,拒絕放眼更廣闊的整體社會結構問題,永遠可能讓貌似推動改革的努力變質為替保守派敲下叩門磚,令自己沈醉在注射嗎啡後的幻象當中。

沒有留言:

張貼留言